秋の味覚、しっかり噛んで楽しんでいますか?

秋といえば、サンマ・栗・リンゴ・さつまいも・きのこなど、

おいしい食べ物がたくさん並ぶ季節ですね。

でも実は、この“秋の味覚”の中には、歯とお口の健康にうれしい効果がある食材がたくさんあるんです。

今日は、食べる楽しみと健康を両立できる「歯にやさしい秋の食べ方」をご紹介します😊

🐟 サンマ ― 歯ぐきを強く、歯を丈夫に

秋の味覚の代表格といえば、やっぱりサンマ。

サンマには、カルシウムの吸収を助けるビタミンDがたっぷり含まれています。

このビタミンDは、歯や骨を作るカルシウムを体に取り込みやすくしてくれる栄養素です。

さらにサンマに多く含まれるDHAやEPAは、血流を良くして歯ぐきの健康をサポートしてくれます。

歯周病予防にも一役買ってくれる、まさに“お口にうれしい魚”なんです🐟

焼きたてのサンマは熱々なので、やけどに注意して、ゆっくり味わいながら食べましょう。

🌰 栗 ― 噛む力を育てる、やさしい秋のエネルギー

ホクホクの栗は、秋のおやつの定番ですね。

栗には食物繊維が豊富で、噛み応えがあることから、自然と咀嚼(そしゃく)力=噛む力を鍛えることができます。

噛むことは、歯の健康だけでなく、唾液の分泌を促し、口臭予防やドライマウス対策にもつながります。

さらに、栗にはビタミンCも含まれており、歯ぐきの血管や組織を健康に保つ役割をしてくれます。

甘栗やモンブランなど、砂糖を多く使ったスイーツは食べすぎ注意ですが、自然のままの蒸し栗なら、体にも歯にもやさしい秋のごちそうです🌰

🍎 リンゴ ― 歯の“おそうじフルーツ”

「一日一個のリンゴは医者いらず」と言われるほど、リンゴは健康効果の高い果物として知られています。

歯の面でもうれしいのが、“自然の歯ブラシ効果”。

シャキシャキとした食感で噛むときに、歯の表面の汚れを軽くこすり落としてくれます。

また、リンゴに含まれるポリフェノールには抗酸化作用があり、歯ぐきの炎症や口臭の予防にも役立ちます。

ただし、果物の糖分や酸は歯を溶かしやすいため、食べたあとはうがいをしたり、少し時間をおいてから歯を磨くのがおすすめです🍏

🍠 その他の秋の味覚もチェック!

・さつまいも:食物繊維で腸内環境を整え、ビタミンCで歯ぐきをサポート。

・きのこ類:ビタミンDを含み、カルシウムの吸収を助けます。

・梨:水分が多く、口の中を潤してくれる秋の果物。

秋の食材は、噛む力を育て・歯ぐきを守り・うるおいを保つものが多いのです。

😄 おいしく食べて、健康な歯を守ろう

食べ物は、ただ「栄養をとる」だけでなく、よく噛んで味わうことで、お口と全身の健康をつくります。

秋の味覚をおいしく楽しむためにも、

・食事中はよく噛むことを意識する

・甘いもののあとには軽くうがいをする

・定期的に歯科検診を受ける

この3つを心がけるだけで、歯の健康がぐっと守りやすくなります。

🍂まとめ

秋の食材は、自然の恵みがたっぷり。

そしてその多くが、歯や歯ぐきを元気にしてくれる栄養を含んでいます。

おいしいサンマを食べて、栗を味わって、リンゴで仕上げる――

そんな秋の食卓は、まさに「歯にやさしいごちそう」です✨

今年の秋は、食べて健康・噛んで美味しいお口の秋にしてみませんか?

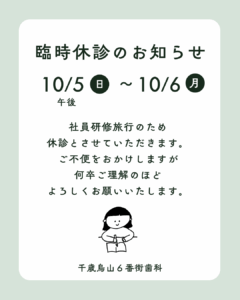

千歳烏山の歯医者|千歳烏山6番街歯科

日付: 2025年10月20日 カテゴリ:ブログ